LGBTI

29/6/2025

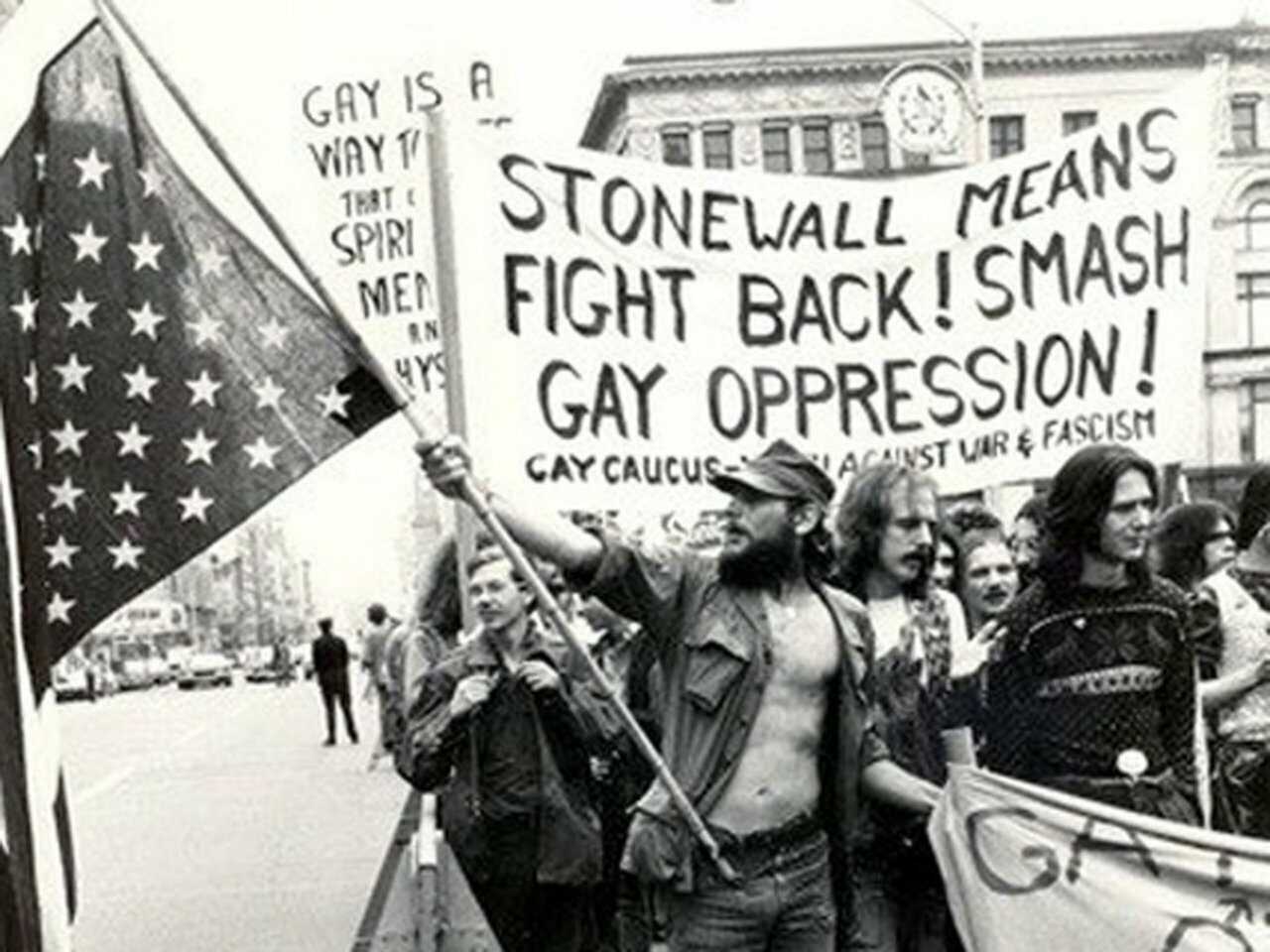

De Stonewall a hoy, la vigencia de la lucha

Un bar en penumbras, se convirtió en trinchera de los sectores más vulnerados.

Seguir

Foto: Juan Diez @ojoobrerofotografia

Era 1969. En el mundo hervían las luchas. Revueltas contra la guerra de Vietnam, gobiernos de represión en América Latina, movimientos estudiantiles en ascenso, manifestaciones por los derechos civiles en Estados Unidos y contra el apartheid en Sudáfrica que se replicaba en otros lugares del mundo, Richard Nixon asumía el poder con promesas de orden y mano dura.

Stonewall Inn era un bar en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, frecuentado por personas afrodescendientes, latinas, travestis, trans, lesbianas y gays. Un refugio para quienes eran perseguides en las calles, en sus trabajos, en sus propias casas. La noche del 28 de junio, en una nueva redada policial, finalmente estalló el hartazgo. Años de lucha se condensaron y, mientras la llevaban detenida, Stormé DeLarverie —lesbiana butch afroamericana— miró a la multitud que observaba pasivamente y gritó: “¿Por qué no hacen algo?”. Entonces volaron piedras, botellas, monedas. La policía se atrincheró en el bar. Afuera, les marginades se rebelaron. La protesta duró días. Stonewall Inn, que era solo un bar en penumbras, se convirtió en trinchera, en agite, en el espacio político de los sectores más vulnerados.

Figuras como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, mujeres trans racializadas, se hicieron presentes. Junto con elles, nació una red de grupos activistas y centros de apoyo. Al año siguiente, con el sentimiento de libertad y rebeldía todavía en el aire, en el aniversario de la revuelta las calles de Nueva York se llenaron con la primera marcha del orgullo.

¿Por qué seguimos marchando?

Las marchas del orgullo se realizan todos los años en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Junio quedó para la historia como el mes del orgullo y el 28 como un día para recordar. Aun así, algunos sectores siguen diciendo que “es un circo”, que “andan todos semidesnudos”, que “ya sabemos que los gays existen, no hace falta que lo hagan público”. Esos comentarios ignoran el trasfondo político de la marcha, y sobre todo la rebeldía que implica levantarse todos los días y mostrarse como une es en un mundo que todo el tiempo quiere invisibilizarte.

En las últimas décadas se han logrado avances. Se conquistaron derechos y se discute más abiertamente sobre sexualidad, género e identidad. Pero en lo cotidiano las personas de la comunidad siguen enfrentándose a discriminación, exclusión y violencia. Y en contextos de crisis, con gobiernos que atentan constantemente contra las diversidades, recortan derechos o niegan nuestras existencias, todo se vuelve más difícil.

La avanzada de la ultraderecha en el mundo pone de relieve estas dificultades, con gobiernos y candidatos que encarnan el rechazo hacia la diversidad. Buscan reinstalar el binarismo, eliminar la enseñanza de la ESI y promover discursos que vulneran especialmente a infancias y adolescencias disidentes. Vox en España, Bolsonaro en Brasil, Giorgia Meloni en Italia o Donald Trump en Estados Unidos. Todos profesan odio hacia las minorías, negando derechos y fomentando el miedo.

En Argentina Javier Milei desmanteló programas de acompañamiento a personas travestis y trans, recortó el acceso a hormonas en plena transición, vaciando la salud pública y usando a la comunidad como chivo expiatorio. Negó la existencia de crímenes de odio. Cerró el Inadi y desfinanció áreas de género y diversidad.

Todos estos discursos no son solo ideas: son retrocesos materiales y simbólicos. Son un saqueo a las conquistas logradas por años de lucha. Y las consecuencias son claras: muchas personas se limitan, vuelven al clóset, se callan por miedo a la hostilidad que crece en las calles, en las escuelas, en los medios.

No podemos olvidar el triple lesbicidio en Barracas, que la Justicia se negó a reconocer como crimen de odio. No podemos olvidar que todavía no sabemos dónde está Tehuel. Que hay personas que no consiguen trabajo por su forma de vestir, que no se les reconoce su identidad, que no tienen acceso a la salud, a la vivienda o a la justicia.

El orgullo es una lucha

La marcha del orgullo puede parecer un festival. Hay música, hay brillo, hay alegría. Pero esa alegría no calma la lucha, la enaltece.

No es solo fiesta. Se levantan consignas, se reclama por quienes ya no están, se piensa en el valor de seguir vives a pesar de todo. Marchar es demostrarle a quienes nos quieren encerrades, silenciades o avergonzades, que no vamos a agachar la cabeza. Que por más odio que intenten imponernos, seguimos acá, visibles, orgulloses y de pie.

También es importante decir que el orgullo no es un disfraz de marketing para usar una vez por año. No se trata de cambiar el logo de una empresa por una bandera todo un mes y luego seguir como si nada. No es queerbaiting en una serie que insinúa pero no se anima. No es mostrar diversidad solo cuando conviene o cuando queda bien, cuando puede vender. El orgullo no es una estética, es una lucha.

No alcanza con resistir cada une desde su rincón. Lo que estamos enfrentando no es solo transfobia, racismo o lesbofobia aislada: es un régimen social que necesita aplastarnos para sostenerse. Mientras recortan el acceso a las hormonas también vacían hospitales, también empobrecen a les jubilades, despiden docentes, cierran comedores y criminalizan la migración.

Por eso la lucha de la comunidad LGBTQ+ no puede separarse de la defensa de la salud pública, de la educación, del trabajo digno, de las infancias, de los pueblos originarios, de las personas racializadas y migrantes. Somos distintos cuerpos, distintas historias, pero una misma clase oprimida. Y solo organizades, con un plan de lucha común, vamos a poder enfrentar al sistema que nos quiere callades, dividides y derrotades.

¡Organicemos un plan de lucha para derrotar a Milei!